भारत का अपवाह तंत्र 🌊 गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, और प्रायद्वीपीय नदियों का अनूठा संगम है। जानें जलग्रहण क्षेत्र, नदी द्रोणियाँ, और उनके आर्थिक महत्व के बारे में।

Table of Contents

परिचय: भारत का अपवाह तंत्र क्या है? 🌍

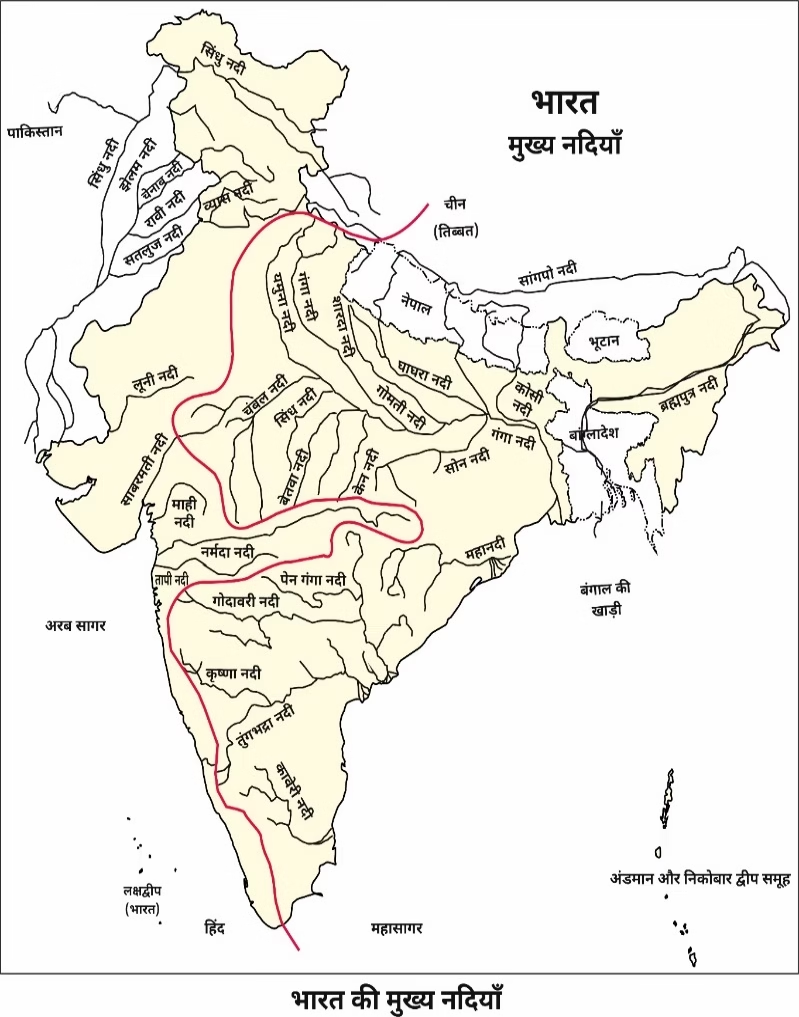

निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जलप्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को भारत का अपवाह तंत्र कहा जाता है। 🚰 यह तंत्र किसी क्षेत्र की भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति व संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा, और बहाव की अवधि का परिणाम है।

- नदी की भूमिका: नदी अपने क्षेत्र का जल ढाल के अनुरूप बहाकर ले जाती है और अंत में किसी झील, खाड़ी, या समुद्र में मिल जाती है। 🌊

- जलग्रहण क्षेत्र (Catchment Area): वह क्षेत्र जहाँ से नदी जल ग्रहण करती है। 🗺️

- अपवाह द्रोणी: एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र।

- जल-संभर (Watershed): एक अपवाह द्रोणी को दूसरी से अलग करने वाली सीमा।

- नदी द्रोणी बनाम जल-संभर:

- बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं।

- छोटी नदियों और नालों के क्षेत्र को जल-संभर कहते हैं। नदी द्रोणी का आकार बड़ा, जबकि जल-संभर छोटा होता है।

भारत का अपवाह तंत्र देश की प्राकृतिक और आर्थिक संपदा का आधार है। आइए इसके वर्गीकरण और विशेषताओं को विस्तार से जानें! 🚀

भारत का अपवाह तंत्र का वर्गीकरण 📊

भारत का अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। 🌄

समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर भारत का अपवाह तंत्र 🌊

- अरब सागर का अपवाह तंत्र:

- कुल अपवाह क्षेत्र का 23%।

- प्रमुख नदियाँ: सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार। 🌊

- बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र:

- कुल अपवाह क्षेत्र का 77%।

- प्रमुख नदियाँ: गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि। 🌊

- अलगाव: ये अपवाह तंत्र दिल्ली कटक, अरावली, और सह्याद्रि द्वारा विलग किए गए हैं।

जल-संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर 📏

- प्रमुख नदी द्रोणी: अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किमी से अधिक।

- उदाहरण: गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक आदि (कुल 14 नदी द्रोणियाँ)। 🌄

- मध्यम नदी द्रोणी: अपवाह क्षेत्र 2,000 से 20,000 वर्ग किमी।

- उदाहरण: कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि (कुल 44 नदी द्रोणियाँ)। 🌊

- लघु नदी द्रोणी: अपवाह क्षेत्र 2,000 वर्ग किमी से कम।

हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना 📝

हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियाँ अपनी उत्पत्ति, प्रवाह, और प्रकृति में भिन्न हैं। नीचे तुलनात्मक तालिका दी गई है:

| क्र.सं. | पक्ष | हिमालयी नदी 🌊 | प्रायद्वीपीय नदी 🌋 |

|---|---|---|---|

| 1. | उद्गम | हिमनदों से ढके हिमालय पर्वत 🏔️ | प्रायद्वीपीय पठार व मध्य उच्चभूमि 🌄 |

| 2. | प्रवाह प्रवृत्ति | बारहमासी (हिमनद व वर्षा से जल) 💧 | मौसमी (मानसून वर्षा पर निर्भर) 🌧️ |

| 3. | अपवाह के प्रकार | पूर्ववती व अनुवर्ती; मैदानी भाग में वृक्षाकार प्रारूप 🗺️ | अध्यारोपित, पुनर्युवनित; अरीय व आयताकार प्रारूप 📏 |

| 4. | नदी की प्रकृति | लंबा मार्ग, उबड़-खाबड़ पर्वतों से गुजरती, अभिशीर्ष अपरदन, मैदानों में विसर्प 🌊 | सुसमायोजित घाटियों के साथ छोटे, निश्चित मार्ग 🛤️ |

| 5. | जलग्रहण क्षेत्र | बहुत बड़ी द्रोणी 🌍 | अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी 📍 |

| 6. | नदी की आयु | युवा, क्रियाशील, घाटियों को गहरा करती हुई ⏳ | प्रौढ़, आधार तल तक पहुँची हुई 🕰️ |

भारत का अपवाह तंत्र: एक अवलोकन 🌟

भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी-बड़ी नदियाँ शामिल हैं, जो तीन प्रमुख भू-आकृतिक इकाइयों (हिमालय, प्रायद्वीप, और मैदानी क्षेत्र) की उद्-विकास प्रक्रिया और वर्षण की प्रकृति के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। 🌄

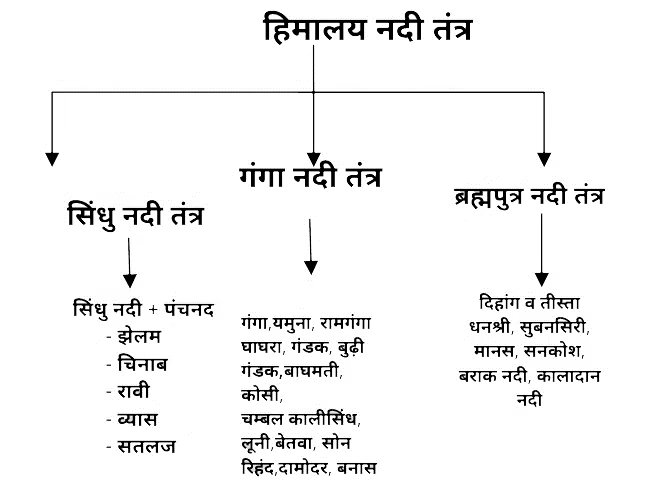

हिमालयी अपवाह तंत्र 🏔️

- विकास: भूगर्भिक इतिहास के लंबे दौर में विकसित।

- प्रमुख नदियाँ: सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र।

- विशेषताएँ:

- बारहमासी: हिमनद और वर्षा से जल प्राप्ति। 💧

- महाखड्ड (Gorges): हिमालय के उत्थान के साथ अपरदन द्वारा निर्मित।

- V-आकार की घाटियाँ: पर्वतीय मार्ग में क्षिप्रिकाएँ और जलप्रपात। 🌊

- मैदानी क्षेत्र: निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ जैसे समतल घाटियाँ, गोखुर झीलें, बाढ़कृत मैदान, गुंफित वाहिकाएँ, और डेल्टा।

- मार्ग परिवर्तन: टेढ़ा-मेढ़ा मार्ग, मैदानों में सर्पाकार बहाव। उदाहरण: कोसी नदी (बिहार का शोक)। 😓

- अवसाद: पर्वतों से भारी अवसाद लाकर मैदानों में जमा करती हैं, जिससे मार्ग अवरुद्ध होकर बाढ़ उत्पन्न होती है। 🌪️

विशाल नदी द्रोणियाँ: हिमालयी नदियाँ 🌊

हिमालय की नदियाँ तीन मुख्य तंत्रों में विभाजित हैं: सिंधु, गंगा, और ब्रह्मपुत्र।

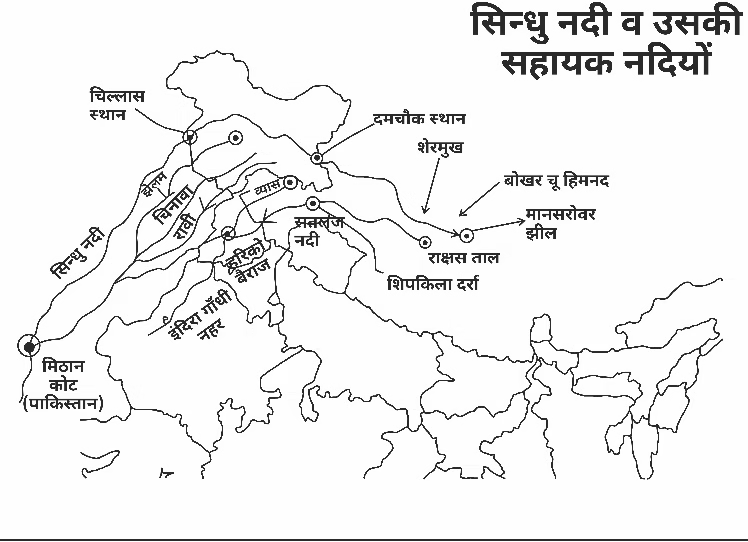

1. सिंधु नदी तंत्र 🌊

- क्षेत्रफल: 11,65,000 वर्ग किमी (भारत में 3,21,289 वर्ग किमी)।

- लंबाई: 2,880 किमी (भारत में 1,114 किमी)।

- उद्गम: तिब्बत में बोखर चू हिमनद (कैलाश पर्वत, 4,164 मीटर)। 🏔️

- नाम: तिब्बत में सिंगी खंबान (शेर मुख)।

- प्रवाह:

- जम्मू-कश्मीर में विशाल गॉर्ज बनाती है।

- लद्दाख, जास्कर, और बलूचिस्तान से गुजरती है।

- पाकिस्तान में अरब सागर में मिलती है।

- सहायक नदियाँ:

- पंचनद: सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास।

- अन्य: शयोक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुबरा, शिगार, गास्टिंग, द्रास, कुर्रम, तोचो, झोब-गोमल।

- सिंधु जल समझौता: भारत 20% जल उपयोग कर सकता है। ⚖️

प्रमुख सहायक नदियाँ

- झेलम नदी 🌊

- उद्गम: कश्मीर घाटी में वेरीनाग झरना (पीर पंजाल)।

- विशेषताएँ: वूलर झील (भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील) का निर्माण।

- प्रवाह: श्रीनगर, वूलर झील, और पाकिस्तान में चेनाब में मिलती है।

- परियोजनाएँ: उरी, तुलबुल (जम्मू-कश्मीर)।

- रावी नदी 🌊

- उद्गम: हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा।

- प्रवाह: चंबा घाटी, पीर पंजाल, धौलाधर; पाकिस्तान में चेनाब में मिलती है।

- शहर: जम्मू, लाहौर।

- चेनाब नदी 🌊

- उद्गम: हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रा।

- नाम: हिमाचल में चन्द्रभागा (चन्द्र और भागा का संगम)।

- लंबाई: 1,180 किमी।

- परियोजनाएँ: दुलहस्ती, सलाल, बगलीहार (जम्मू-कश्मीर)।

- व्यास नदी 🌊

- उद्गम: हिमाचल प्रदेश में व्यास कुण्ड (रोहतांग दर्रा, 4,000 मीटर)।

- प्रवाह: कुल्लू घाटी, धौलाधर, पंजाब में सतलज में मिलती है।

- परियोजना: पोंग बाँध (महाराणा प्रताप सागर)।

- सतलज नदी 🌊

- उद्गम: तिब्बत में राक्षस ताल (4,555 मीटर)।

- नाम: तिब्बत में लॉगचेन खंबाब।

- प्रवाह: शिपकी ला दर्रे से भारत में प्रवेश, हिमाचल, पंजाब, पाकिस्तान।

- परियोजना: भाखड़ा-नांगल (गोविन्द सागर)।

सिंधु नदी तंत्र की परियोजनाएँ ⚡️

- बगलीहार, सलाल, दुलहस्ती: चेनाब नदी, जम्मू-कश्मीर।

- तुलबुल, उरी: झेलम नदी, जम्मू-कश्मीर।

- निम्मो बाजगो: सिंधु नदी, जम्मू-कश्मीर।

- नाथपा-झाकरी: सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश।

- पोंग, चमेरा: व्यास, रावी नदी, हिमाचल प्रदेश।

- इंदिरा गांधी नहर: व्यास, सतलज, राजस्थान-पंजाब-हरियाणा।

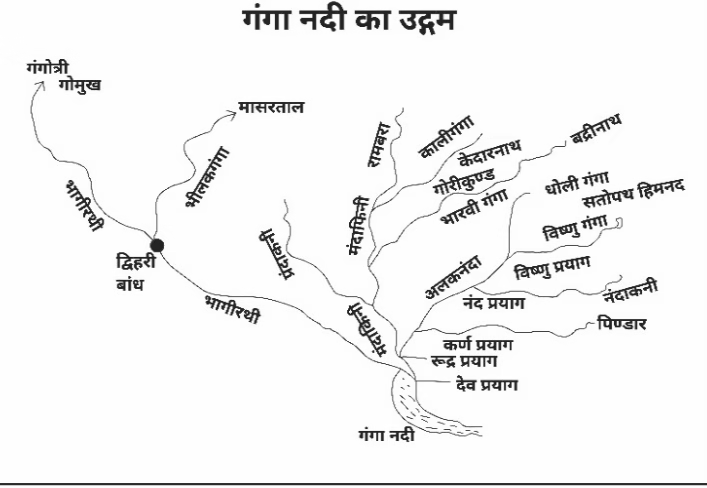

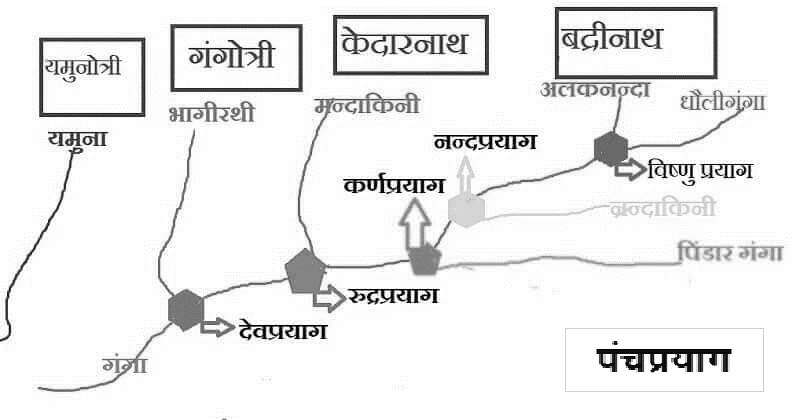

2. गंगा नदी तंत्र 🌊

- क्षेत्रफल: 10.63 लाख वर्ग किमी (भारत में 8.6 लाख वर्ग किमी)।

- लंबाई: 2,525 किमी (उत्तर प्रदेश: 1,450 किमी, बिहार: 445 किमी, पश्चिम बंगाल: 520 किमी)।

- उद्गम: उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद (गोमुख, 3,900 मीटर)।

- नाम: उद्गम पर भागीरथी, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा।

- प्रवाह:

- हरिद्वार में मैदान में प्रवेश।

- दक्षिण, दक्षिण-पूर्व, फिर पूर्व की ओर।

- बांग्लादेश में पद्मा, फिर मेघना बनकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है।

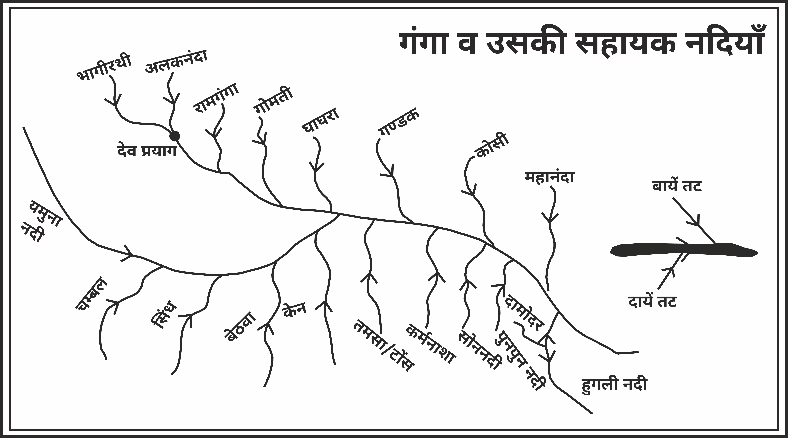

- सहायक नदियाँ:

- बाएँ तट: रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा।

- दाएँ तट: यमुना, सोन, पुनपुन, टोंस।

- शहर: ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, बक्सर, छपरा, पटना, भागलपुर, मुर्शिदाबाद, फरक्का, कोलकाता (हुगली), ढाका (पद्मा)।

प्रमुख सहायक नदियाँ

- यमुना नदी 🌊

- उद्गम: उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमनद (बंदर पूँछ)।

- प्रवाह: हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश; प्रयागराज में गंगा से संगम।

- शहर: दिल्ली, मथुरा, आगरा।

- सहायक नदियाँ:

- बाएँ तट: टोंस, हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा।

- दाएँ तट: चम्बल, सिंध, बेतवा, केन।

- चम्बल नदी 🌊

- उद्गम: मध्य प्रदेश में जनापाव पहाड़ियाँ (विंध्य पर्वत)।

- प्रवाह: कोटा, बूँदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर; इटावा में यमुना में मिलती है।

- विशेषताएँ: बीहड़ (उत्खात भूमि) और अवनालिका अपरदन।

- सहायक नदियाँ: क्षिप्रा, पार्वती, कालीसिंध, बनास।

- रामगंगा नदी 🌊

- उद्गम: उत्तराखंड में नैनीताल (गैरसेन)।

- प्रवाह: शिवालिक, नजीबाबाद, कन्नौज में गंगा में मिलती है।

- विशेषताएँ: जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसके तट पर। 🐅

- गोमती नदी 🌊

- उद्गम: उत्तर प्रदेश में फुल्हर झील (पीलीभीत)।

- प्रवाह: लखनऊ, सुल्तानपुर, गाजीपुर में गंगा में मिलती है।

- घाघरा नदी 🌊

- उद्गम: नेपाल में मापचाचुंगो हिमनद।

- प्रवाह: शारदा नदी से मिलकर छपरा (बिहार) में गंगा में मिलती है।

- सहायक नदियाँ: काली/शारदा, ताप्ती, सरयू।

- गंडक नदी 🌊

- उद्गम: नेपाल में कालीगंगा और त्रिशूल गंगा।

- नाम: नेपाल में नारायणी।

- प्रवाह: चंपारन, सोनपुर (बिहार) में गंगा में मिलती है।

- कोसी नदी 🌊

- उद्गम: नेपाल में गोसाई धाम पर्वत (माउंट एवरेस्ट के उत्तर)।

- नाम: नेपाल में सप्तकोसी।

- विशेषताएँ: बिहार का शोक, मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात। 😓

- कारण: हिमालय के तीव्र ढालों से अवसाद लाकर मैदानों में जमा करती है, जिससे बाढ़।

- प्रवाह: कुरुसेला (बिहार) में गंगा में मिलती है।

- दामोदर नदी 🌊

- उद्गम: छोटा नागपुर पठार।

- प्रवाह: भ्रंश घाटी से होकर हुगली में मिलती है।

- परियोजना: दामोदर घाटी परियोजना (टेनेसी मॉडल)।

- महानंदा नदी 🌊

- उद्गम: दार्जिलिंग हिमालय।

- प्रवाह: फरक्का (पश्चिम बंगाल) में गंगा में मिलती है।

- सिंध नदी 🌊

- उद्गम: मध्य प्रदेश में मालवा पठार (विदिशा)।

- प्रवाह: उत्तर प्रदेश (जालौन) में यमुना में मिलती है।

- बेतवा नदी 🌊

- उद्गम: मध्य प्रदेश में विंध्याचल।

- प्रवाह: मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश सीमा, हमीरपुर में यमुना में मिलती है。

- परियोजना: माता टीला बाँध।

- केन नदी 🌊

- उद्गम: मध्य प्रदेश में कैमुर पहाड़ियाँ।

- प्रवाह: बांदा (उत्तर प्रदेश) में यमुना में मिलती है।

- हिण्डन नदी 🌊

- प्रवाह: गाजियाबाद में यमुना में मिलती है।

- तमसा/टोंस नदी 🌊

- उद्गम: मध्य प्रदेश में विंध्याचल।

- प्रवाह: इलाहाबाद (सिरसा) में गंगा में मिलती है।

- कर्मनाशा नदी 🌊

- उद्गम: मध्य प्रदेश में त्रिशंकु पहाड़ियाँ।

- प्रवाह: चौसा (बिहार) में गंगा में मिलती है।

- सोन नदी 🌊

- उद्गम: मध्य प्रदेश में अमरकंटक।

- विशेषताएँ: स्वर्ण कण (प्लेसर भण्डार)।

- प्रवाह: दानापुर (बिहार) में गंगा में मिलती है。

- परियोजना: बाण सागर।

- रिहन्द नदी 🌊

- उद्गम: सोन नदी की सहायक।

- परियोजना: रिहन्द बाँध (गोविन्द वल्लभ पंत सागर, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील)।

- पुनपुन नदी 🌊

- उद्गम: झारखंड (पलामू)।

- प्रवाह: गया (बिहार) में गंगा में मिलती है।

गंगा नदी तंत्र की परियोजनाएँ ⚡️

- टिहरी: उत्तराखंड, भागीरथी (भारत का सबसे ऊँचा बाँध)।

- रामगंगा: उत्तराखंड, रामगंगा (कालागढ़ बाँध)।

- गंडक: बिहार-उत्तर प्रदेश-नेपाल, गंडक।

- कोसी: बिहार-नेपाल, कोसी (बाढ़ नियंत्रण)।

- रिहन्द: उत्तर प्रदेश, रिहन्द।

- बाण सागर: मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश-बिहार, सोन।

- माता टीला: मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश, बेतवा।

- चम्बल: राजस्थान-मध्य प्रदेश, चम्बल (गाँधी सागर, राणा प्रताप सागर)।

- दामोदर घाटी: झारखंड-पश्चिम बंगाल, दामोदर।

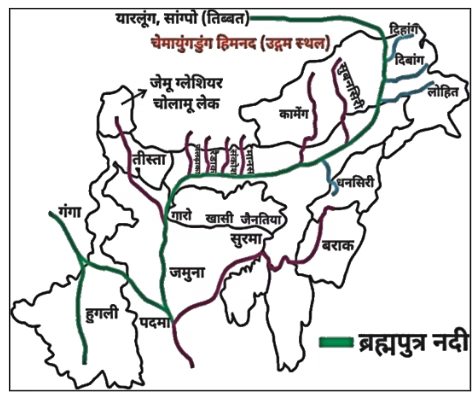

3. ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र 🌊

- लंबाई: 2,900 किमी।

- उद्गम: तिब्बत में चेमायुंगडुंग हिमनद (कैलाश पर्वत)।

- नाम:

- तिब्बत में सांग्पो (शोधक)।

- हिमालय में दिहांग।

- असम में ब्रह्मपुत्र।

- बांग्लादेश में जमुना, फिर मेघना।

- प्रवाह:

- तिब्बत में 1,200 किमी पूर्व की ओर।

- अरुणाचल में सादिया से प्रवेश।

- बंगाल की खाड़ी में मिलती है।

- सहायक नदियाँ:

- बाएँ तट: बूढ़ी दिहिंग, धनसरी, दिबांग, लोहित।

- दाएँ तट: सुबनसिरी, कामेग, मानस, संकोश, तिस्ता, रागोंसांग्पो।

- विशेषताएँ: माजुली द्वीप (एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप)। 🏝️

प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ 🌋

प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी हैं और मानसून वर्षा पर निर्भर करती हैं। 🌧️

विशेषताएँ 🌊

- जल-विभाजक: पश्चिमी घाट।

- प्रकृति: सुसमायोजित घाटियाँ, आधार तल तक पहुँची हुई।

- मार्ग: सीधा और रैखिक, विसर्पण केवल डेल्टा क्षेत्र में।

- नौकायन: डेल्टा क्षेत्र को छोड़कर नौकायन के लिए अनुपयुक्त।

बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ 🌊

- महानदी:

- उद्गम: छत्तीसगढ़ (सिहावा, रायपुर)।

- लंबाई: 850 किमी।

- क्षेत्रफल: 1.42 लाख वर्ग किमी।

- सहायक नदियाँ: शिवनाथ, हंसदेव, मांड, जोंक, उग, तेल।

- परियोजना: हीराकुण्ड (विश्व का सबसे लंबा बाँध)।

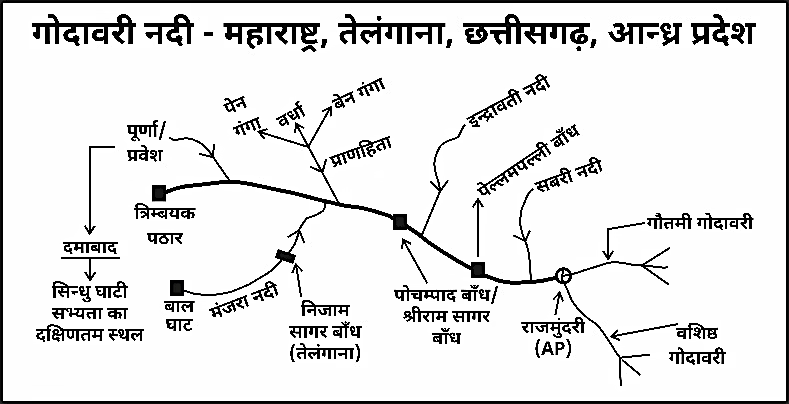

- गोदावरी नदी:

- उद्गम: महाराष्ट्र (नासिक)।

- लंबाई: 1,465 किमी।

- नाम: दक्षिण की गंगा, वृद्धगंगा।

- क्षेत्रफल: 3,12,812 वर्ग किमी।

- सहायक नदियाँ: प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इन्द्रावती, मंजरा, साबरी।

- कृष्णा नदी:

- उद्गम: महाराष्ट्र (महाबलेश्वर)।

- लंबाई: 1,400 किमी।

- क्षेत्रफल: 2,58,948 वर्ग किमी।

- सहायक नदियाँ: कोयना, घाटप्रभा, मालाप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, मुनेरु।

- परियोजनाएँ: अलमाटी, नागार्जुन सागर, श्री सैलम।

- कावेरी नदी:

- उद्गम: कर्नाटक (ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ)।

- लंबाई: 800 किमी।

- नाम: दक्षिण की गंगा।

- सहायक नदियाँ: हेमावती, लाकेपावनी, शिमसा, अर्कावती, लक्ष्मण-तीर्थ, काबीनी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती।

- विशेषताएँ: शिवसमुद्रम जलप्रपात, कावेरी जल विवाद।

अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ 🌊

- झेलम नदी:

- उद्गम: कश्मीर में वेरीनाग झरना।

- प्रवाह: चेनाब में मिलती है।

- चेनाब नदी:

- उद्गम: हिमाचल प्रदेश (बारालाचला दर्रा)।

- लंबाई: 1,180 किमी।

- परियोजनाएँ: सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार।

- रावी नदी:

- उद्गम: हिमाचल प्रदेश (रोहतांग दर्रा)।

- लंबाई: 725 किमी।

- प्रवाह: गुरुदासपुर, अमृतसर, लाहौर।

- व्यास नदी:

- उद्गम: हिमाचल प्रदेश (व्यास कुण्ड)।

- लंबाई: 465 किमी।

- प्रवाह: सतलज में मिलती है।

- सतलज नदी:

- उद्गम: तिब्बत (राक्षस ताल)।

- लंबाई: 1,050 किमी।

- परियोजना: भाखड़ा-नांगल।

- लूणी नदी:

- उद्गम: राजस्थान (नाग पहाड़ी, अजमेर)।

- लंबाई: 495 किमी।

- विशेषताएँ: आधी-खारी, आधी-मीठी; कच्छ के रण में विलुप्त।

- सहायक नदियाँ: बाण्डी, सुकड़ी, जवाई, जोजड़ी, मिठड़ी, खारी, सागी।

- पश्चिम बनास नदी:

- उद्गम: अरावली (नया सानवरा, सिरोही)।

- प्रवाह: कच्छ के रण में विलुप्त।

- शहर: डीसा।

- साबरमती नदी:

- उद्गम: अरावली (उदयपुर)।

- प्रवाह: खंभात की खाड़ी।

- शहर: अहमदाबाद।

- माही नदी:

- उद्गम: मध्य प्रदेश (विंध्याचल)।

- विशेषताएँ: कर्क रेखा को दो बार काटती है।

- परियोजना: माही बजाज सागर।

- नर्मदा नदी:

- उद्गम: मध्य प्रदेश (अमरकंटक)।

- लंबाई: 1,312 किमी।

- विशेषताएँ: धुआँधार प्रपात, एश्चुअरी।

- परियोजनाएँ: नर्मदा सागर, सरदार सरोवर।

- ताप्ती नदी:

- उद्गम: मध्य प्रदेश (बैतूल)।

- लंबाई: 724 किमी।

- सहायक नदियाँ: पूर्णा, बेघर, गिरना, बोरी, पंझरा, मनेर।

- शहर: सूरत।

- शरावती नदी:

- उद्गम: कर्नाटक (शिमोगा)।

- विशेषताएँ: जोग जलप्रपात।

- पेरियार नदी:

- उद्गम: पश्चिमी घाट (अन्नामलाई)।

- विशेषताएँ: केरल की जीवनरेखा।

- परियोजना: इडुक्की।

प्रायद्वीपीय नदी घाटी परियोजनाएँ ⚡️

- नर्मदा घाटी: मध्य प्रदेश, गुजरात (नर्मदा सागर, सरदार सरोवर)।

- उकाई, काकरापार: गुजरात, तापी।

- माही योजना: मध्य प्रदेश, माही (जमनालाल बजाज सागर)।

- शरावती: कर्नाटक, शरावती (जोग जलप्रपात)।

- इडुक्की: केरल, पेरियार।

- हीराकुण्ड: ओडिशा, महानदी।

- नागार्जुन सागर: तेलंगाना-आंध्र प्रदेश, कृष्णा।

- शिवसमुद्रम: कर्नाटक, कावेरी (भारत की सबसे पुरानी जलविद्युत परियोजना)।

दक्षिण भारत के प्रमुख जलप्रपात 🌊

- महात्मा गांधी (जोग): कर्नाटक, शरावती।

- हुंडरू: झारखंड, स्वर्णरेखा।

- चित्रकुट: छत्तीसगढ़, इन्द्रावती।

- दूधसागर: गोवा-कर्नाटक, मांडवी।

- कुंचीकल: कर्नाटक, वाराही।

हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर 📝

| क्र.सं. | हिमालयी नदियाँ 🏔️ | प्रायद्वीपीय नदियाँ 🌋 |

|---|---|---|

| 1. | हिमनद और वर्षा से जल, सदावाहिनी 💧 | केवल वर्षा से जल, मौसमी 🌧️ |

| 2. | नवीन वलित पर्वत, युवावस्था ⏳ | प्रायद्वीपीय पठार, वृद्धावस्था 🕰️ |

| 3. | बड़ा बेसिन, कम नदियाँ 🌍 | छोटा बेसिन, अधिक नदियाँ 📍 |

| 4. | V-आकार घाटियाँ, गॉर्ज, जलप्रपात 🌊 | चौड़ी घाटियाँ 🛤️ |

| 5. | उच्च जलविद्युत क्षमता, अपूर्ण उपयोग ⚡️ | कम जलविद्युत क्षमता, पूर्ण उपयोग 🔌 |

| 6. | हिमालय और सहायक नदियाँ 🏔️ | प्रायद्वीप और सहायक नदियाँ 🌄 |

| 7. | मैदानों में विसर्पण 🌊 | डेल्टा क्षेत्र में विसर्पण 📏 |

| 8. | अधिक अवसाद, वृहद मैदान 🌍 | कम अवसाद, सीमित मैदान 📍 |

| 9. | नौकायन के लिए उपयुक्त 🚤 | डेल्टा क्षेत्र में ही नौकायन 🚣 |

| 10. | पूर्ववती और अनुवर्ती नदियाँ 🗺️ | केवल अनुवर्ती नदियाँ 📏 |

निष्कर्ष: भारत के अपवाह तंत्र का महत्व 🌟

भारत का अपवाह तंत्र देश की प्राकृतिक और आर्थिक समृद्धि का आधार है। 🌍 हिमालयी नदियाँ जैसे गंगा, सिंधु, और ब्रह्मपुत्र बारहमासी जल प्रदान करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा, और कावेरी मानसून पर निर्भर हैं। 🌧️ ये नदियाँ कृषि, जलविद्युत, और उद्योगों को समृद्ध करती हैं। 💪

इस तंत्र की विविधता, बाढ़, और मार्ग परिवर्तन जैसी चुनौतियाँ इसे और भी रोचक बनाती हैं। आइए, इस प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करें। 💧 क्या आप भारत के अपवाह तंत्र के किसी पहलू के बारे में और जानना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट करें! 💬

Bohot acchi jankari hai