भारत की जलवायु 🌦️ उष्ण मानसूनी प्रकार की है, जो हिमालय, हिंद महासागर और मानसून पवनों से प्रभावित होती है। जानें इसके कारक, मानसून की उत्पत्ति, और आर्थिक प्रभाव।

Table of Contents

परिचय: भारत की जलवायु का अनूठा स्वरूप 🌍

भारत की जलवायु विश्व की सबसे विविध और रोचक जलवायु प्रणालियों में से एक है। 🌞 यह एक ऐसा देश है जहाँ रेगिस्तान की तपन, हिमालय की ठंडक, और तटीय क्षेत्रों की नमी एक साथ देखने को मिलती है। जलवायु किसी स्थान के तापमान, वर्षा, वायुदाब, और पवनों की दिशा व गति की समग्र स्थिति को दर्शाती है। भारत की जलवायु मूलतः उष्ण मानसूनी प्रकार की है, जो अपने मौसमी परिवर्तनों और क्षेत्रीय विविधता के लिए प्रसिद्ध है। 🚀

‘मानसून’ शब्द अरबी भाषा के ‘मौसिम’ से लिया गया है, जिसका अर्थ ऋतु है। 🌬️ मानसूनी पवनें वे हवाएँ हैं जो ग्रीष्मकाल में छह महीने समुद्र से स्थल की ओर और शीतकाल में छह महीने स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, जिसके कारण उत्तरी भारत शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंध में आता है। 🗺️

हिमालय की ऊँची चोटियाँ, हिंद महासागर की निकटता, और प्रायद्वीपीय स्थिति जैसे कारक भारत की जलवायु को विशिष्ट बनाते हैं। मौसम और जलवायु में अंतर को समझना जरूरी है: मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जो दिन या सप्ताह में बदल सकती है, जबकि जलवायु लंबे समय (25 वर्ष या अधिक) की औसत मौसमी दशाओं को दर्शाती है। 🕒

इस लेख में हम भारत की जलवायु के विभिन्न पहलुओं, जैसे इसके प्रभावशाली कारक, मानसून की उत्पत्ति, ऋतुएँ, वर्षा का वितरण, और आर्थिक महत्व को विस्तार से जानेंगे। आइए, इस रोचक यात्रा को शुरू करें! 🌈

भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक 🌡️

भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कई कारक हैं, जिन्हें दो प्रमुख श्रेणियों में बाँटा जा सकता है:

- स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक

- वायुदाब और पवन संबंधी कारक

स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक 🏔️

अक्षांश (Latitude)

कर्क रेखा भारत के मध्य से पूर्व-पश्चिम दिशा में गुजरती है, जिसके कारण देश का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है। 🌏

- उष्ण कटिबंध: भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण यहाँ वर्षभर उच्च तापमान और कम दैनिक व वार्षिक तापांतर रहता है। उदाहरण के लिए, केरल में तापमान स्थिर रहता है।

- शीतोष्ण कटिबंध: भूमध्य रेखा से दूरी के कारण यहाँ मौसमी परिवर्तन और उच्च तापांतर देखने को मिलता है, जैसे दिल्ली में गर्मियाँ तपती हैं और सर्दियाँ ठंडी।

हिमालय पर्वत

उत्तर में हिमालय की ऊँची, हिमाच्छादित श्रृंखलाएँ भारत की जलवायु को संशोधित महाद्वीपीय जलवायु का रूप देती हैं। 🏔️ यह मध्य और पूर्वी एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को रोकता है और मानसूनी पवनों को वर्षा में बदलने में मदद करता है। हिमालय की उपस्थिति के बिना भारत की जलवायु साइबेरिया जैसी हो सकती थी! 😮

जल और स्थल का वितरण

भारत के दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में हिमालय की उपस्थिति जलवायु को गहराई से प्रभावित करती है। 🌊 जल देर से गर्म और ठंडा होता है, जिसके कारण विभिन्न ऋतुओं में वायुदाब के क्षेत्र विकसित होते हैं। यह वायुदाब भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है।

समुद्र तट से दूरी

भारत की लंबी तटीय रेखा (लगभग 7,500 किमी) के कारण तटीय क्षेत्रों जैसे मुंबई, चेन्नई, और गोवा में समकारी जलवायु पाई जाती है, जहाँ तापमान में ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं होता। 🌴 वहीं, आंतरिक भाग जैसे दिल्ली, कानपुर, और अमृतसर समुद्र के प्रभाव से दूर होने के कारण विषम जलवायु का अनुभव करते हैं, जहाँ गर्मी और सर्दी दोनों चरम पर होती हैं।

समुद्र तल से ऊँचाई

ऊँचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है (लगभग 6.5°C प्रति किमी)। 🏞️ उदाहरण के लिए, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर हैं, लेकिन जनवरी में आगरा का तापमान 16°C और दार्जिलिंग का 4°C होता है। पर्वतीय क्षेत्र जैसे शिमला और मनाली मैदानों की तुलना में ठंडे रहते हैं।

उच्चावच (Relief)

भारत का भौतिक स्वरूप तापमान, वर्षा, और पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। पश्चिमी घाट और असम के पवनाभिमुखी ढाल भारी वर्षा (250-400 सेमी) प्राप्त करते हैं, जबकि पवनविमुखी क्षेत्र जैसे दक्षिणी पठार कम वर्षा वाले होते हैं। 🌧️

वायुदाब और पवन संबंधी कारक 💨

भारत की जलवायु की विविधता को समझने के लिए निम्नलिखित तीन कारकों का अध्ययन आवश्यक है:

- वायुदाब और पवनों का धरातल पर वितरण: विभिन्न मौसमों में वायुदाब के क्षेत्र बदलते हैं, जो पवनों की दिशा को नियंत्रित करते हैं।

- ऊपरी वायु संचरण: जेट प्रवाह और वायु संहतियाँ मौसम को प्रभावित करती हैं।

- पश्चिमी विक्षोभ और उष्ण कटिबंधीय अवदाब: ये शीतकाल और ग्रीष्मकाल में वर्षा लाते हैं।

इन कारकों को ग्रीष्म और शीतकाल में अलग-अलग देखा जा सकता है।

भारतीय मानसून की उत्पत्ति: एक जटिल प्रक्रिया 🌦️

भारतीय मानसून विश्व की सबसे अनूठी मौसमी घटनाओं में से एक है। इसकी उत्पत्ति को समझने के लिए कई सिद्धांत विकसित किए गए हैं।

1. तापीय सिद्धांत (Thermal Concept) 🔥

- ग्रीष्मकाल में सूर्य के उत्तरायण के कारण भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र और तिब्बत का पठार गर्म हो जाता है, जिससे निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है।

- इस समय हिंद महासागर, अरब सागर, और बंगाल की खाड़ी में कम तापमान के कारण उच्च वायुदाब रहता है।

- परिणामस्वरूप, आर्द्र पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, जिन्हें दक्षिण-पश्चिम मानसून कहते हैं। यह भारत में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। 🌧️

2. जेट स्ट्रीम सिद्धांत 💨

- एम.टी. यिन ने बताया कि मानसून की उत्पत्ति के लिए सतह के निकट निम्न दाब के साथ-साथ ऊपरी वायुमंडल में भी निम्न दाब का होना जरूरी है।

- ग्रीष्मकाल में उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर में खिसक जाती है, और पूर्वी जेट स्ट्रीम तिब्बत के पठार के ऊपर बनती है।

- यह पूर्वी जेट स्ट्रीम मानसून को गति प्रदान करती है और वर्षा को बढ़ावा देती है।

3. अंत: उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ) 🌐

- ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है, जो ग्रीष्मकाल में गंगा के मैदान में 20°-25° उत्तरी अक्षांश पर खिसक जाती है। इसे मानसूनी गर्त भी कहते हैं।

- दक्षिणी गोलार्द्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर कोरियोलिस बल के प्रभाव से दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर बहती हैं, जिसे दक्षिण-पश्चिम मानसून कहते हैं।

- शीतकाल में ITCZ दक्षिण की ओर खिसकता है, जिससे उत्तर-पूर्वी मानसून शुरू होता है, जो कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। 🌊

4. अल-नीनो और ला-नीनो 🌊

- अल-नीनो: यह एक गर्म समुद्री धारा है जो पेरू तट पर उत्पन्न होती है। यह भारतीय मानसून को कमजोर कर सूखे की स्थिति पैदा करती है। 😓 इसका अर्थ ‘बालक ईसा’ है, क्योंकि यह क्रिसमस के समय प्रकट होती है।

- ला-नीनो: यह ठंडी समुद्री धारा है, जो मानसून को मजबूत करती है और सामान्य से अधिक वर्षा लाती है। 🌧️ यह अल-नीनो के बाद होती है और पेरू धारा को ठंडा करती है।

दक्षिणी दोलन (Southern Oscillation)

- गिल्बर्ट वॉकर ने दक्षिणी दोलन की अवधारणा दी, जो हिंद और प्रशांत महासागरों के बीच वायुदाब के उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।

- जब प्रशांत महासागर में उच्च दाब और हिंद महासागर में निम्न दाब होता है, तो यह मानसून के लिए अनुकूल होता है। इसे वॉकर चक्र भी कहते हैं।

भारत की परंपरागत ऋतुएँ और मौसम की क्रियाविधि 🌸

भारत में छह परंपरागत ऋतुएँ हैं, जो भारतीय और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार निम्नलिखित हैं:

| ऋतु | भारतीय कैलेंडर | ग्रेगोरियन कैलेंडर |

|---|---|---|

| बसंत | चैत्र-बैसाख | मार्च-अप्रैल |

| ग्रीष्म | ज्येष्ठ-आषाढ़ | मई-जून |

| वर्षा | श्रावण-भाद्रपद | जुलाई-अगस्त |

| शरद | आश्विन-कार्तिक | सितंबर-अक्टूबर |

| हेमंत | मार्गशीष-पौष | नवंबर-दिसंबर |

| शिशिर | माघ-फाल्गुन | जनवरी-फरवरी |

1. ग्रीष्म ऋतु (मई-जून) ☀️

- वायुदाब और पवनें: सूर्य के उत्तरायण के कारण उत्तर भारत में निम्न वायुदाब बनता है। ITCZ हिमालय के समानांतर खिसक जाता है, और दक्षिण-पश्चिम मानसून शुरू होता है।

- जेट प्रवाह: पूर्वी जेट प्रवाह मानसून को गति देता है, और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात वर्षा का वितरण करते हैं।

- विशेषताएँ: तापमान 40°C से अधिक हो सकता है, खासकर राजस्थान और उत्तर-पश्चिमी मैदानों में। लू जैसी गर्म हवाएँ चलती हैं। 🔥

2. वर्षा ऋतु (जुलाई-अगस्त) 🌧️

- दक्षिण-पश्चिम मानसून: यह भारत में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। मानसून की दो शाखाएँ हैं:

- अरब सागरीय शाखा: पश्चिमी घाट पर भारी वर्षा (250-400 सेमी) और वृष्टि-छाया क्षेत्र में कम वर्षा।

- बंगाल की खाड़ी शाखा: पूर्वी भारत और उत्तर-पूर्व में भारी वर्षा, जैसे मॉसिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा (लगभग 1,187 सेमी)।

- मानसून का फटना: केरल तट पर गरज और चमक के साथ वर्षा शुरू होती है, जिसे मानसून का प्रस्फोट कहते हैं। 🌩️

- वर्षा की परिवर्तिता: वर्षा की मात्रा और समय में भिन्नता रहती है, जैसे पश्चिमी राजस्थान में कम और पश्चिमी घाट पर अधिक।

3. शीत ऋतु (नवंबर-फरवरी) ❄️

- तापमान: उत्तरी भारत में तापमान 21°C से कम रहता है, और रात में पंजाब व राजस्थान में हिमांक तक गिर सकता है।

- वायुदाब और पवनें: उत्तर-पश्चिम में उच्च वायुदाब बनता है, और उत्तर-पूर्वी मानसून पवनें चलती हैं।

- पश्चिमी विक्षोभ: ये भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवात हैं, जो पंजाब, हरियाणा, और दिल्ली में मावठ (शीतकालीन वर्षा) लाते हैं। 🌨️

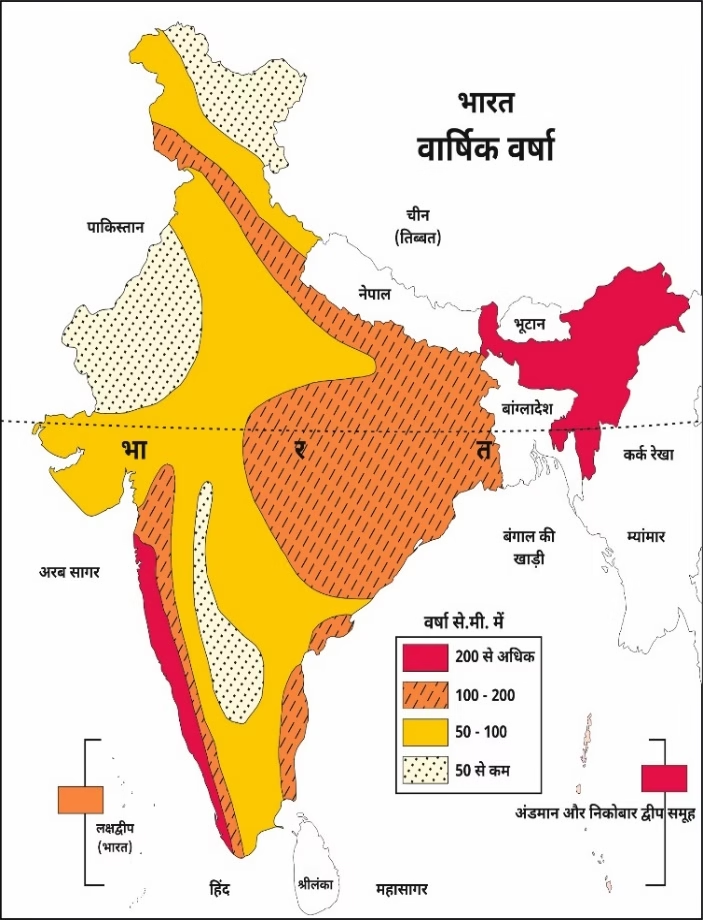

भारत में वर्षा का वितरण 🌧️

भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेमी है, लेकिन यह क्षेत्रीय रूप से भिन्न होती है:

- अधिक वर्षा (>200 सेमी): पश्चिमी घाट, मेघालय (मॉसिनराम), और उत्तर-पूर्व।

- मध्यम वर्षा (100-200 सेमी): गंगा का मैदान, ओडिशा, झारखंड।

- न्यून वर्षा (50-100 सेमी): पंजाब, हरियाणा, दिल्ली।

- अपर्याप्त वर्षा (<50 सेमी): पश्चिमी राजस्थान, लद्दाख।

भारत के जलवायु प्रदेश: कोपेन और ट्रिवार्था वर्गीकरण 🌍

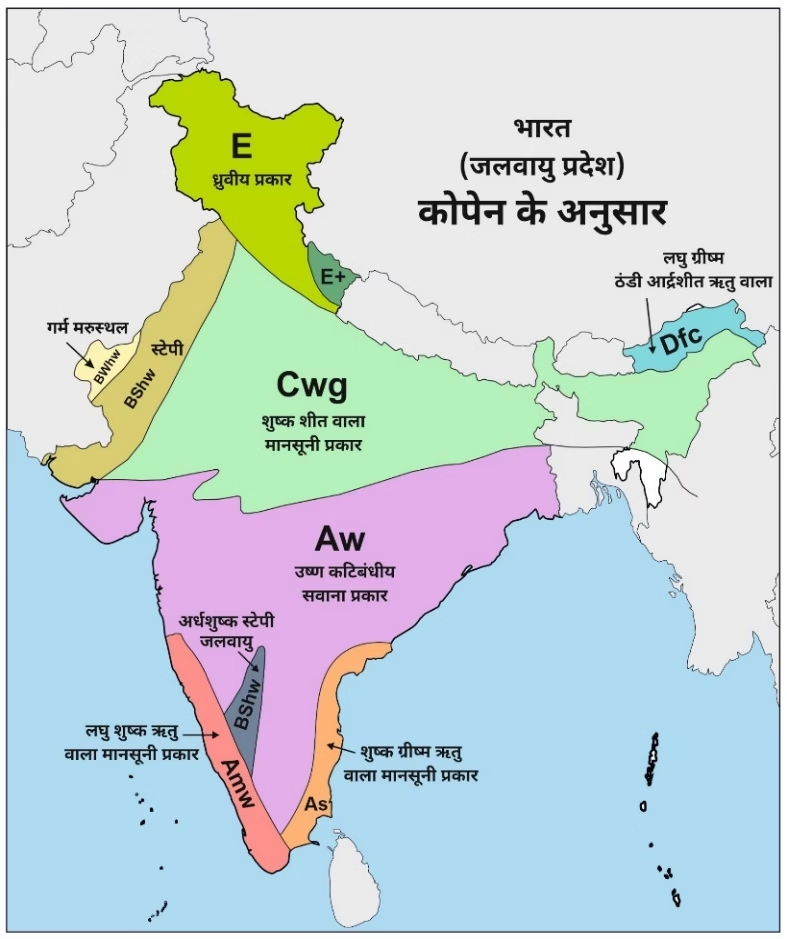

1. कोपेन का वर्गीकरण

कोपेन ने तापमान, वर्षा, और वनस्पति के आधार पर भारत की जलवायु को निम्नलिखित प्रकारों में बाँटा:

| जलवायु प्रकार | क्षेत्र | विशेषताएँ |

|---|---|---|

| Amw | पश्चिमी तट (गोवा, कोंकण) | ग्रीष्म में भारी वर्षा (>200 सेमी), शीतकाल शुष्क। |

| Aw | प्रायद्वीपीय भारत | उष्ण सवाना, ग्रीष्म में वर्षा, शीतकाल शुष्क। |

| As | कोरोमंडल तट | शीतकाल में अधिक वर्षा। |

| BShw | पूर्वी राजस्थान, हरियाणा | अर्द्ध-शुष्क, ग्रीष्म में वर्षा। |

| BWhw | पश्चिमी राजस्थान | शुष्क मरुस्थल, कम वर्षा। |

| Cwg | गंगा मैदान, असम | शुष्क शीतकाल, गर्म ग्रीष्म। |

| Dfc | सिक्किम, अरुणाचल | शीतोष्ण, वर्षभर वर्षा। |

| E | जम्मू-कश्मीर, हिमाचल | ध्रुवीय, ठंडी जलवायु। |

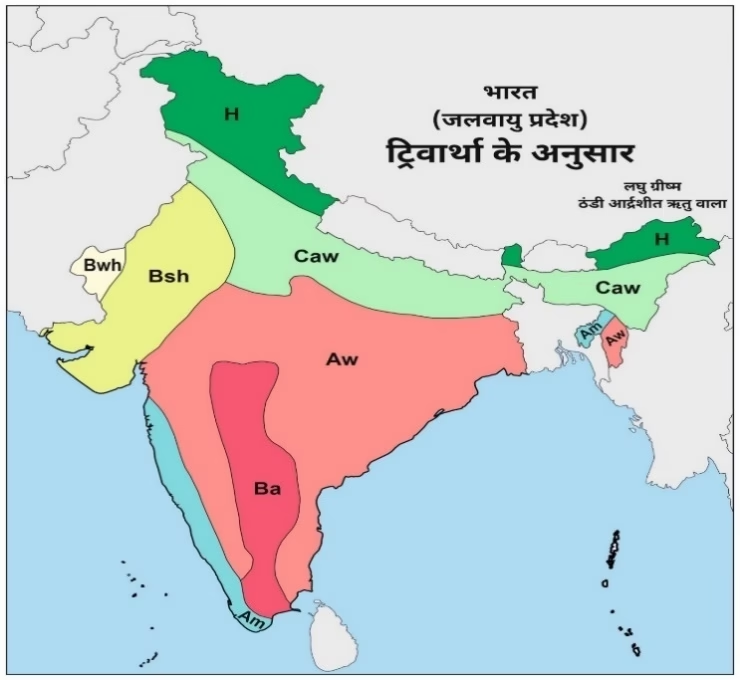

2. ट्रिवार्था का वर्गीकरण

जे.टी. ट्रिवार्था ने 1954 में कोपेन के वर्गीकरण को संशोधित किया:

- Am: पश्चिमी घाट, त्रिपुरा (>250 सेमी वर्षा)।

- Aw: प्रायद्वीपीय भारत (<100 सेमी वर्षा)।

- Bsw: पश्चिमी घाट का छाया क्षेत्र।

- Bsh: गुजरात, हरियाणा (60-75 सेमी वर्षा)।

- Bwh: थार मरुस्थल (<25 सेमी वर्षा)।

- Caw: गंगा मैदान (65-250 सेमी वर्षा)।

- H: पर्वतीय क्षेत्र (जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड)।

मानसून का आर्थिक महत्व 🌾

भारत एक कृषि प्रधान देश है, और मानसून इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 💪 यहाँ की 60% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है।

1. कृषि पर प्रभाव

- दक्षिण-पश्चिम मानसून देश की 75% वर्षा लाता है, जो खरीफ फसलों (चावल, मक्का, कपास) के लिए आवश्यक है।

- शीतकालीन वर्षा (मावठ) रबी फसलों (गेहूँ, जौ, सरसों) के लिए लाभकारी है।

- वर्षा की परिवर्तिता सूखा या बाढ़ का कारण बनती है, जिससे फसलें प्रभावित होती हैं।

2. अन्य प्रभाव

- मृदा अपरदन: मानसून का अचानक फटना मिट्टी के कटाव को बढ़ाता है। 😓

- विविध फसलें: जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण उष्ण, शीतोष्ण, और उपोष्ण फसलें उगाई जाती हैं।

- जीवन शैली: जलवायु भोजन, वस्त्र, और आवास की विविधता को प्रभावित करती है।

विशेष मौसमी घटनाएँ 🌪️

- आम्र वर्षा: केरल और कर्नाटक में ग्रीष्म के अंत में होने वाली बौछारें, जो आम की फसल को पकाने में मदद करती हैं। 🥭

- काल बैसाखी: असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख माह में होने वाली विनाशकारी वर्षा। ☔

- लू: उत्तर भारत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएँ। 🔥

- फूलों वाली बौछार: केरल में कॉफी के फूल खिलाने वाली वर्षा। 🌸

निष्कर्ष: भारत की जलवायु का महत्व 🌟

भारत की जलवायु इसकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता का आधार है। हिमालय, हिंद महासागर, और मानसून इसे विश्व में अद्वितीय बनाते हैं। 🌍 मानसून न केवल कृषि, बल्कि पूरे आर्थिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। इसकी परिवर्तिता और क्षेत्रीय विभिन्नता इसे और भी रोचक बनाती है।

आइए, इस अनमोल प्राकृतिक संसाधन का सम्मान करें और इसके संरक्षण के लिए कदम उठाएँ। 🌱 क्या आप भारत की जलवायु के किसी विशेष पहलू के बारे में और जानना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करें! 💬